【秩高ゼミ】言葉の不思議を科学する!

~CHESS・生成文法にふれる~

こんにちは!秩父高校・広報担当です。

本校の3学年「総合的な探究の時間」では、先生方がそれぞれの専門分野を活かした「秩高ゼミ」を開講しています。

今回は、その中の一つ、CHESS(CHichibu English Speaking Society)で行われた、少しハイレベルで面白い「言語学」の授業風景をご紹介します。

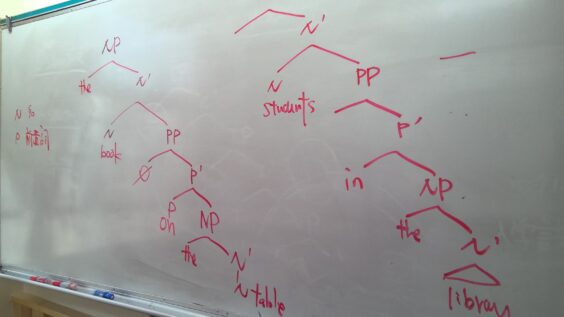

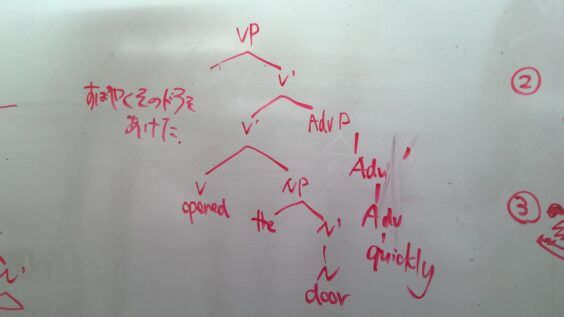

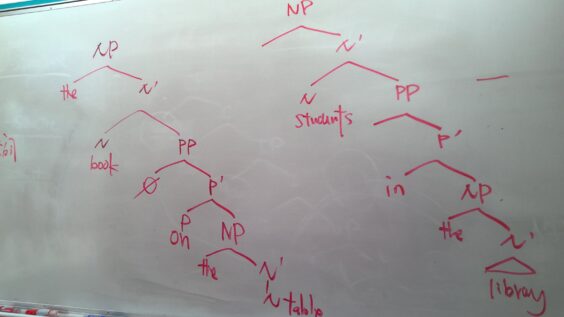

黒板いっぱいに書かれた「言葉の地図」。

大学レベルの専門的な内容に挑戦。

先生の解説に真剣に耳を傾けます。

英会話のその先へ。「言葉の仕組み」を学ぶ

CHESS(英語部)のゼミと聞くと「英会話」をイメージする人が多いかもしれません。

これまでもオンライン英会話や、発音の仕組み(音声学)、英語の歴史などを学んできましたが、今回のテーマは一味違います。

取り上げたテーマは、「生成文法(Generative Grammar)」および「統語論(Syntax)」です。

💡 生成文法(せいせいぶんぽう)ってなに?

アメリカの言語学者、ノーム・チョムスキー(Noam Chomsky)が提唱した理論です。

人間は誰でも、生まれながらに「言葉を操る能力(普遍文法)」を持っています。

単に単語を暗記するのではなく、「頭の中でどのようなルール(プログラム)を使って、無限の文を作り出しているのか?」を解明しようとする、いわば「言葉の科学」です。

今回は、文がどのような構造で組み立てられているかを分析する「統語論」の基礎に触れました。

大学の専門課程で扱うような難しい内容でしたが、生徒たちは必死に食らいつき、一生懸命に参加していました。

普段何気なく話している言葉にも、実は数学のような美しいルールが隠されていることに驚いた様子です。

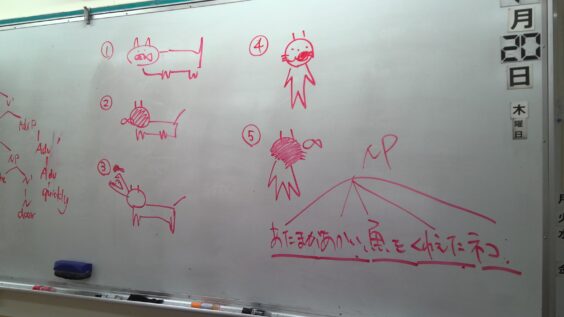

「頭が赤い魚をくわえた猫」…意味はいくつある?

授業の中で特に盛り上がったのが、言葉の「曖昧性(あいまいせい)」についてのトピックです。

例えば、次の日本語を読んでみてください。

パッと読んで、どんな情景を思い浮かべましたか?

実はこの文、文法的な構造の切れ目を変えることで、なんと5通りもの解釈ができるのです。

- ① 魚の頭が赤い

([頭が赤い魚] を、猫がくわえている)

※一番一般的な読み方かもしれません。 - ② 猫の頭が赤い

(頭が赤い [魚をくわえた猫] )

※猫がかぶりものをしている状態でしょうか? - ③ 猫の頭が、魚をくわえている

([頭が魚をくわえた] 猫)

※口ではなく「頭」でくわえている…?少しホラーな解釈です。 - ④ 「頭」=「猫」である

(頭が、[赤い魚をくわえた猫] だ)

※例えば銅像の説明などで「この像の頭の部分が、猫になっています」という文脈。 - ⑤ 魚全体が赤く、それを頭がくわえている

([頭が] [赤い魚を] くわえた猫)

※③と似ていますが、修飾の掛かり方が微妙に違います。

ホワイトボードのイラストを使って、構造の違いを視覚的に解説しました。

「言葉のどこのまとまり(くくり)」がどこに掛かるかで、世界が全く変わってしまうのです。

これを感覚ではなく、樹形図(ツリー構造)を使って論理的に説明するのが統語論の面白さです。

生徒たちも、パズルのような言葉の構造分析に「えー!そんな意味にもなるの!?」と驚きながら、頭をフル回転させていました。

世界を見る目が変わる「学び」を。

秩父高校の探究活動では、教科書の枠を超えて、学問の最先端や本質に触れる機会を大切にしています。

新設される「国際教養科」でも、このように深く考える力、多角的に物事を見る力を養っていきます。